Le 26 novembre 2024, la Cellule d’Information Agriculture (CELAGRI) du Collège des Producteurs organisait sa demi-journée annuelle de réflexion sur le thème de la relève agricole et des profils originaux. A cette occasion, le 5iem numéro du CelagriMAG présente le témoignage d’une dizaine de ces profils atypiques en Wallonie. Notre invitée était Cécile GAZO, post doctorante en sociologie INP-ENSAT à Toulouse. Elle nous a présenté son travail sur l’évolution des modalités d’entrée dans le métier d’agriculteur en France.

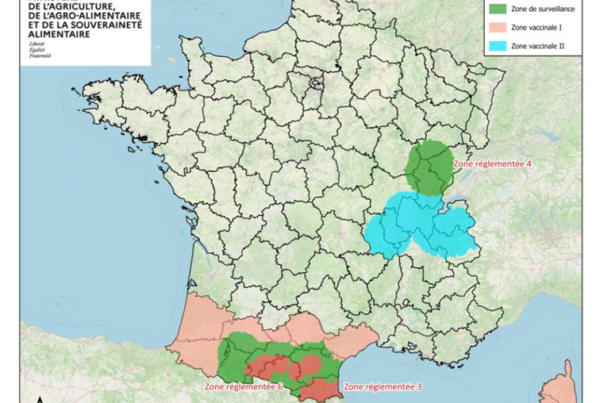

Cécile Gazo débute sa thèse de doctorat début 2019. Elle est financée par le syndicat de jeunes agriculteurs (JA) et étudie les dispositifs d’installation indépendants des politiques publiques dans trois régions françaises : Auvergne Rhône-Alpes, Bretagne et Occitanie. Elle repose sur 60 entretiens avec des organisations officielles et 100 avec des initiatives volontaires, incluant une dizaine d’associations.

L’objet de la thèse est d’essayer d’expliquer la multiplication des dispositifs de soutien à l’installation des agriculteurs, qui complètent les aides publiques et de voir leurs impacts sur les politiques publiques.

Contexte et enjeux

Depuis les années 50, la France connaît une forte réduction du nombre d’exploitations et de chefs d’exploitation. En moyenne, il y a une installation pour deux à trois cessations d’activité. La pyramide des âges des agriculteurs indique qu’une majorité pourrait prendre leur retraite prochainement, ce qui soulève des préoccupations, même si l’on sait que dans le milieu agricole, la retraite est souvent retardée. Par ailleurs, le profil des candidats à l’installation évolue, avec une diminution des profils classiques issus du milieu agricole. De nombreuses exploitations deviennent sans repreneurs et les difficultés rencontrées dans certaines filières, comme la filière des bovins laitiers ou des bovins allaitants, et plus globalement les filières en circuits long, rendent ces secteurs moins attractifs pour ceux qui ne viennent pas du milieu agricole. En revanche, des filières comme le maraîchage ou le petit élevage sont attractives pour des profils non issus du milieu agricole ou en reconversion professionnelle, même si le métier est souvent idéalisé par cette tranche de la population.

Un autre enjeu majeur en France est d’obtenir des chiffres sur l’installation en termes d’évolution des profils, du nombre de personnes qui s’installent réellement, d’où elles viennent, quelle est leur trajectoire. Il n’y a pas d’observatoire national de l’installation et chaque organisation va avoir des données différentes. Cela complique l’évaluation des tendances et la formulation de politiques publiques efficaces. Actuellement, on estime qu’environ 21 000 personnes contactent le PAI (Porte d’Entrée Unique), mais même si toutes s’installaient, cela ne suffirait pas à compenser les pertes d’exploitations existantes, car on peut perdre une exploitation de 100 vaches et créer une exploitation de maraîchage de 0,5ha, par exemple. De plus, sur les 21.000 personnes qui ont un projet, seules 13.000 s’installent et parmi celles-ci 5.000 sont aidées par la politique publique officielle, ce qui questionne beaucoup son niveau de performance et son adéquation avec les enjeux actuels.

Historique des politiques d’installation

De 1960-1980, on observe l’institutionnalisation de la politique d’installation, visant à réduire la population agricole tout en soutenant la modernisation des exploitations.

Ensuite de 1980 à1995, bien que le déclin de la population agricole se poursuive, une franche syndicale contestataire émerge et se structure, plaidant pour des dispositifs d’aide plus diversifiés qui permettraient d’aider d’autres types de profils et d’autres types de développement agricole. A la même époque, la politique française d’aide aux jeunes agriculteurs s’européanise, intégrant les normes de la PAC.

A partir de1995, l’installation devient une priorité nationale. Les aides à l’installation n’ont plus comme unique objectif de moderniser les exploitations mais également de stabiliser la population agricole. L’Etat a essayé de faire une synthèse entre une partie des agriculteurs plutôt portée sur le développement agricole et la professionnalisation du métier et une autre partie centrée sur le développement rural.

Depuis 2010, on observe une multiplication des initiatives non dépendantes des politiques publiques officielles pour soutenir la reprise des exploitations.

Finalement, en 2023 : L’Etat régionalise les dotations, avec le transfert de compétences de l’État vers les régions, ce qui complique davantage l’action publique et mène à une grande diversité de politiques régionales face à un enjeu national. Les Régions doivent actuellement réorganiser les dispositifs nationaux et régionaux pour mieux répondre aux besoins des différents profils d’agriculteurs.

Adaptation des dispositifs d’aides à l’installation aux réalités actuelles

L’évolution des profils des candidats à l’installation

Les dispositifs d’aide à l’installation des agriculteurs doivent évoluer en fonction des profils des candidats, notamment ceux issus du milieu agricole (Ima) et ceux qui ne le sont pas (Nima). Cependant, il n’existe pas de définition officielle pour ces catégories, ce qui complique l’analyse. Par exemple, une personne ayant travaillé dix ans dans le secteur agricole, qui a une formation et une expérience adéquate, mais n’ayant pas de parents agriculteurs pourrait être difficile à classer.

La distinction entre cadres familiaux et hors cadres familiaux semble plus claire, mais des nuances existent, par exemple l’enfant d’agriculteur qui s’installe à proximité de l’exploitation familiale. Les statuts conjugaux des candidats peuvent encore compliquer la situation.

En outre, la diversité des expériences et formations des candidats souligne la nécessité de ne pas se limiter à des critères stricts d’origine agricole ou de cadre familial. L’orientation économique des projets d’installation est en constante évolution, ce qui exige des conseillers une compréhension approfondie et une capacité à répondre aux différentes interrogations des candidats lors de leur accueil.

L’évolution des projets

Les projets agricoles actuels sont de moins en moins centrés sur l’agriculture traditionnelle. Ils intègrent de plus en plus la diversification des ateliers, la transformation et la vente directe. Ces éléments dépassent souvent les référentiels technico-économiques habituels. Cette évolution remet en question les fondements de l’accompagnement classique des agriculteurs.

L’évolution des motivations des candidats à l’installation

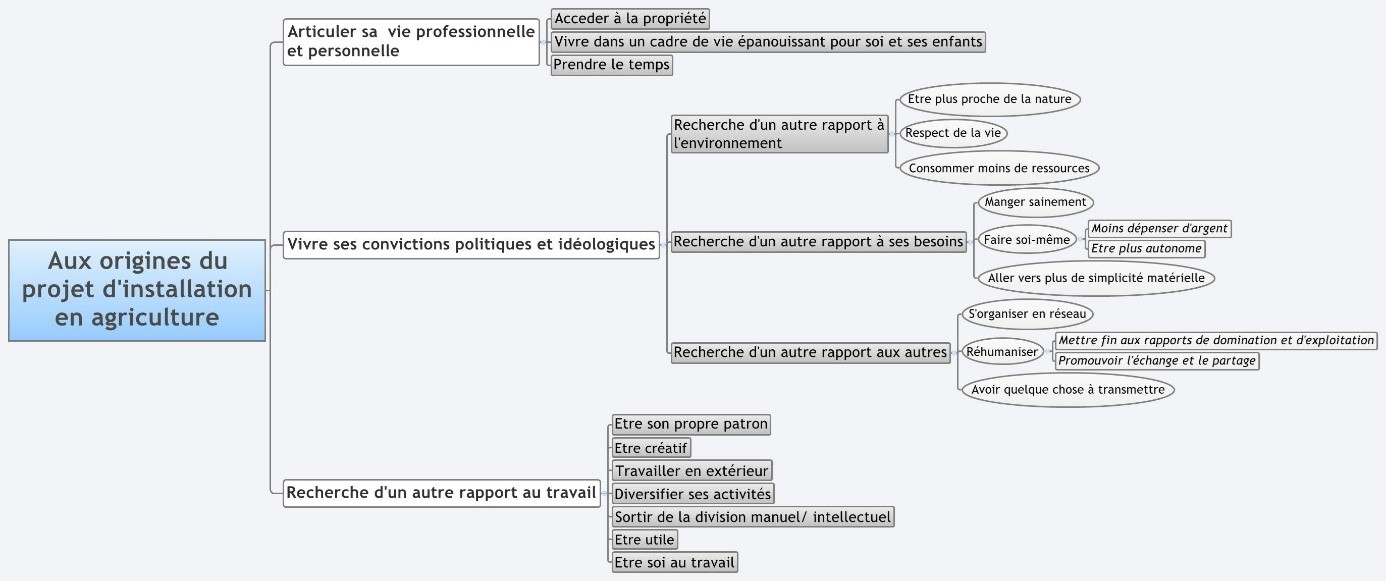

Une étude sur l’imaginaire paysan révèle trois grandes motivations pour s’installer dans l’agriculture :

- L’articulation de la vie professionnelle et personnelle : les candidats cherchent à acquérir un bien, à accéder à la propriété et à disposer de plus de temps pour eux.

- Les convictions politiques et idéologiques: beaucoup de projets agricoles sont motivés par des idéaux de transformation du monde agricole, de qualité alimentaire et de réévaluation des rapports à l’environnement et à la société.

- La recherche d’un nouveau rapport au travail : les candidats actuels envisagent l’agriculture comme une entreprise génératrice de revenus. Ils cherchent à être leur propre patron et à donner un sens à leur travail.

Ces nouvelles motivations compliquent l’accompagnement des projets, car ils mêlent des dimensions personnelles, idéologiques et professionnelles. La question se pose alors de la manière dont les politiques publiques peuvent s’adapter à ces profils variés et à la nature hybride de leurs projets.

Schéma 2 : Les motivations des personnes en reconversion professionnelle (Source : présentation de Cécile Gazo)

Pourquoi une telle diversification des dispositifs de soutien à l’installation ?

On observe une augmentation des dispositifs de soutien à l’installation, émanant tant d’acteurs privés et que d’acteurs publics comme les communes, communautés de communes, parcs naturels, etc. qui, jugeant les dispositifs nationaux insuffisants ou inadaptés à leur réalité de terrain, financent leurs propres dispositifs, souvent en complément ou en concurrence avec les dispositifs nationaux, et via des acteurs privés. Cette dynamique souligne la complexité de l’installation, qui englobe de nombreux enjeux, notamment le fait de s’adapter à une réalité changeante sans disposer de données précises sur les profils des candidats.

La multiplication des dispositifs de soutien à l’installation agricole peut s’expliquer par trois points principaux :

- La perception des enjeux est différente selon les acteurs

L’État vise à garantir la souveraineté alimentaire du pays, à aménager le territoire et à préserver l’emploi, tandis que les collectivités territoriales, comme les communes ou les communautés de communes, se concentrent sur le maintien de l’activité locale et la relocalisation de l’alimentation. Les coopératives et filières agricoles cherchent à assurer l’approvisionnement des industries, parfois en privilégiant l’extension des exploitations existantes plutôt que l’installation de nouveaux agriculteurs, ce qui pose un risque pour la pérennité des coopératives.

Les organisations agricoles n’ont pas non plus toute la même vision de l’installation en agriculture et défendent souvent des modèles d’agriculture différents.

Certains entrepreneurs (start-ups, espaces tests, …) cherchent à renouveler le modèle agricole pour le rendre plus rentable et intégrer des compétences entrepreneuriales classiques, ce qui influence également les méthodes d’accompagnement.

Ainsi, bien que le sentiment d’urgence concernant le renouvellement des générations soit partagé, les attentes et objectifs variés des différents acteurs influencent la mise en place des dispositifs de soutien, chacun adaptant ceux-ci à ses propres priorités.

- La complexité du processus d’installation

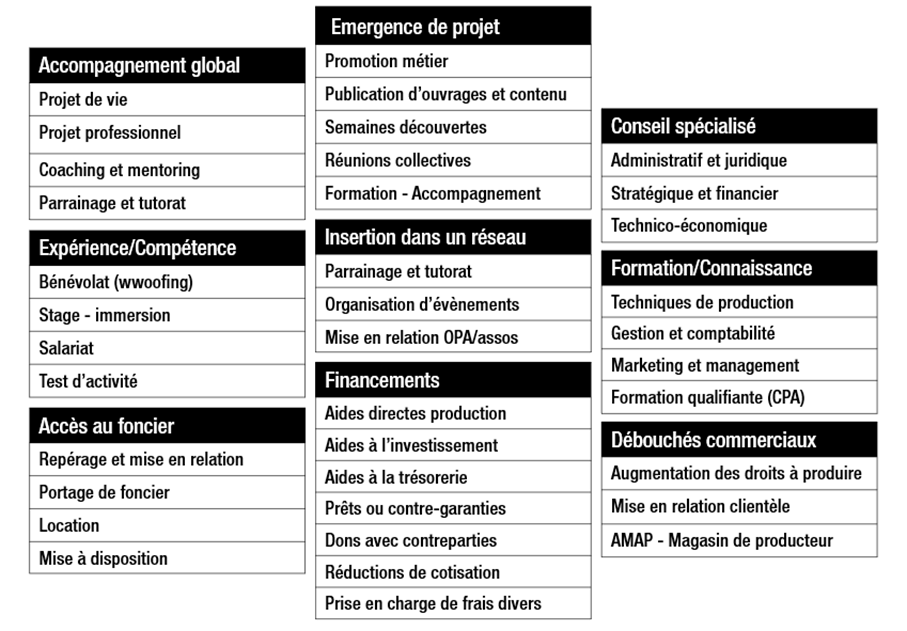

Le processus d’installation nécessite la mobilisation de nombreuses ressources : l’accès aux moyens de production (foncier et équipements) ; la formation et l’acquisition d’expérience, le financement de l’exploitation, la recherche de débouchés et la constitution d’un réseau, le conseil et l’accompagnement.

Les 9 dimensions de l’installation :

De plus, pour les personnes éloignées du milieu agricole, un soutien à l’émergence de projets est crucial avant même la formalisation de ceux-ci. En raison de ces neuf dimensions diverses, plusieurs dispositifs ont été mis en place pour répondre à chacune d’elles. Ainsi, la combinaison des multiples façons d’intervenir sur ces dimensions et le nombre d’acteurs impliqués dans le soutien à l’installation créent une multitude de dispositifs variés.

- La diversité des profils et des besoins des candidats

La diversité des profils et des besoins des candidats agriculteurs, ainsi que leurs aspirations au changement, expliquent la multitude de dispositifs d’installation. Trois éléments novateurs caractérisent cette période : l’entreprenariat mission (en lien avec l’urgence climatique), l’engouement pour l’agroécologie, la recherche de valeur ajoutée et de diversification sur l’exploitation.

Ces facteurs expliquent la nécessité de développer des dispositifs spécifiques pour répondre aux attentes et aux projets diversifiés des futurs agriculteurs.

Conclusion

En France, la politique d’installation agricole est soutenue par de nombreux dispositifs officiels et par une multitude d’acteurs non officiels, qui interviennent dans des domaines variés comme le foncier, le financement, la formation et l’accompagnement, se complétant et se greffant les uns aux autres.

Les Jeunes Agriculteurs, qui ont initié cette politique publique et se considèrent comme les plus légitimes pour aborder ces questions, se retrouvent confrontés à un grand nombre d’autres acteurs également engagés sur le sujet. Ces derniers cherchent à influencer les politiques publiques et à obtenir des subventions, ce qui entraîne souvent un chevauchement des actions et des demandes au sein de l’écosystème de soutien à l’installation. Les opérateurs historiques rencontrent des difficultés, tant politiques qu’économiques.

Alors que de nouvelles initiatives visent à transformer l’agriculture en l’abordant sous l’angle entrepreneurial, incitant les agriculteurs à développer leurs compétences en création d’entreprise, les dispositifs publics d’installation agricole en France souffrent d’une méconnaissance des nouveaux profils d’agriculteurs, ce qui entraîne une prise en charge sous-optimale. Parallèlement, l’État se désengage progressivement : suppression du cadre national en 2023 et des organisations clés pour le soutien à l’installation. Cependant, il continue de financer les aides.

Cette situation remet en question la nécessité de circuits spécifiques pour l’agriculture. Les initiatives d’accompagnement s’appuient de plus en plus sur des politiques publiques variées, telles que la formation, le développement économique et la transition agroécologique, ce qui souligne la complexité de l’écosystème d’installation. L’économie sociale et solidaire ainsi que la finance d’impact commencent à s’intéresser à ces questions, apportant de nouvelles sources de financement et de légitimité. Par ailleurs, les compétences nécessaires au métier d’agriculteurs évoluent, notamment la nécessité pour les agriculteurs de se concentrer sur le marketing et la vente.

Un autre point à considérer est que les notions d’installation et de transmission ne vont plus de soi. Certaines personnes envisagent une carrière agricole pour des durées limitées. Par ailleurs, avec des dispositifs comme la Ceinture verte, la transmission est problématique, car cette entité est propriétaire des terres et doit trouver un remplaçant lorsque quelqu’un part. La transmission va bien au-delà du simple transfert de terres, englobant le savoir-faire, entre autres.

Face à cette multitude de défis, il est impératif de repenser une politique publique efficace pour l’installation agricole. Une politique qui tient compte de la diversité des projets et des profils, qui permettent une installation homogène sur tout le territoire et qui soit compréhensible pour les candidats à l’installation. Enfin, il serait intéressant que ces derniers puissent s’exprimer sur leurs enjeux. En effet, ils sont bien souvent représentés par des agriculteurs déjà installés et dont l’objectif est souvent de pérenniser leur exploitation qui peut entrer en concurrence avec ceux qui veulent s’installer.